�s�����@���������ɂȂ������

�P�j

�s�����@�͖������P�l��h�ł��̂ŁA�����g�����n�Ŏ��@���������������Ă���܂��B

�Q�j

�Q�n�����c�s�x�����w�Z�Ɗ��������s���������w�Z�̂Q�Z�̕��ƂȂ��Ă���܂��B

�R�j

�����͂��̉�ʏ�ł͂����ɂȂ�܂���B�����ɂȂ肽�����͂��A�����������B�@

�s�����@��

�u�q�ǂ��ɂ₳�����Z�ɉ��z�v

�E���c�s���x�����w�Z�Z�ɉ��z�̊T�v

�u���������w�Z�Z�ɉ��z�̊T�v�v

�E�v�R���y�����ɂ���

�E�s���Q���̊w�Z�Â���ɂ���

�E�G�R�X�N�[�����ɂ���

�����s�c��c���@����m��

�P�@�͂��߂�

�@����̍s�����@�͍����s�c��̂����������������A�����P4�N10��17��18�������A�Q�n�����c�s�x�����w�Z���тɊ��������s���������w�Z�̍Z�ɉ��z�ɂ��Ď��@�����B�x�����w�Z�ł͒P�Ȃ�Z�ɂ̑ϐk�⋭�ł͂Ȃ��A�q�ǂ������̎��_�ɂ��������z���s��ꂽ�B�܂��A���������w�Z�ł́A�s���Q���̊w�Z�Â���ł���A�܊��ɑi����Z�ɉ��z���s��ꂽ�B���Z�Ƃ����ɑ傫�Ȋ�����^�����B���̕��͂Q�Z�ɂ킽�邽�߁A��ꕔ���x�����w�Z�̍Z�ɉ��z�ɂ��āA��𑽎������w�Z���z�ɂ��ċL�q����B�f���ɂ��ẮA���ŏI�y�[�W�Ɍf�ځA�X�̎����͕��͒��Q�l�����Ƃ��Ĕԍ���Y�t�A�ʎ��Ƃ���B

��ꕔ

�Q�n�����c�s���x�����w�Z

�P�@���c�s���тɋx�����w�Z�̊T�v

�@

���c�s�̎s���{�s�͏��a�Q�R�N�T���R���B�l��150,138�l�̓������H�Ɠs�s�ŁA��O���璆�������@�H�ꂪ����A���݂����̗�����p�����x�m�d�H�Ɗ�����Ђ̎ԗ������H��A�܂��A�T�����[�d�@�Ȃǂ̍H�ꂪ���n���A�s�̎�Y�ƂƂȂ��Ă���B�����I�ɂ��T���Ȏs�Ƃ�����B�i�����P����14�N�x���c�s�c��̊T�v�j

���ɑ��c�s���x�����w�Z�͎s�x�O�̗����n��ɂ���A�ŋ߂̑�n�J�����i�ޒ��ɂ����Ă��A�����������c���̂Ȃ��ɂ���B�J�Z�͖���7�N5���ł���A�Â����j�����������w�Z�A���݂P�X�N���X�A636���i����14�N5��1�����݁j�̐��k���ݐЂ��Ă���B���̊w�Z�̑ϐk���z�H���͕����P�O�N�V���H�����J�n�A�����P�P�N�Q�����������B���̉��z�H���͌����w�Z�D�ǎ{�ݕ����{����܁i��i�I�Z�p����j�Вc�@�l���z�ݔ��ێ��ۑS���i����a�d�k�b�`�܁i�x�X�g���t�H�[������j����܂��A�Q�N�ԂɂV�O�O���ȏ�̌��w�҂��K�ꂽ�B�i�����Q�����P�S�N�x�w�Z�T�v�j

�Q�@�ϐk�⋭�H���̊T�v

�@�x�����w�Z�̍Z�ɂ͂Q�O�N�ȏ�o�߂��A���݂̑ϐk��ɍ���Ȃ��A�Q�O�N�ȏ�̌o�߂̍Z�ɂŘV�������i��ł����B�����ő��c�s�͍Z�ɂ��K�͉����A�w�K�҂ł���q�ǂ��̎����ɗ��������j���[�A����ڎw�����B

�]���ϐk�⋭�ł́A�u���[�X��ǖʂ̑����ɂ��A�w�K����O�σf�U�C�������Ȃ���X���ɂ������B�����ŃA�^�b�`�h�t���[���H�@��������邱�Ƃɂ��A�����̖W���ɂȂ�Ȃ��A�@�\�Ȃ�Ȃ����C�ƂȂ����B���̍H�@�͕⋭�@�\���������t���[���ōZ�ɂ����ފv�V�I�Z�p�������B���̑ϐk�⋭�H���ɂƂ��Ȃ��A�Z�ɓ����̉����������ɂ����Ȃ��A�]���̋����ƘL���Ƃ̕ǖʁA�т����O���A�o���A�t���[�A���邢�����ɉ��������B�܂��A�����㕔�̈�p�̓O���[�v�R�[�i�[�ƌĂ�A�o���R�j�[�ɔ�яo���`�̋��t�̂��߂̃X�y�[�X������A�����̑��k��w�K�w���ɗ��p����Ă���B�����t���̊��Ƃt���^�̃x���`�ō\������Ă����p�̓R�����u�X�̗����v���o������B�����Ȃ����Z�ɂɂ̓x�����_����������A������̏��͎q�ǂ��ɂƂ��Ă��g�����Ƃ₷�炬�̏��^���Ă����B�E�����A�Z��������������A�Z��������͏펞�o���Z�̎����ƍZ���搶��������킹�邱�Ƃ��\�ƂȂ����B

�܂��E�����A�Z�����Ƃ����ǂ��Ȃ��Ȃ胏�����[���ƂȂ�A�E�����S�̂����邢���͋C�ƂȂ����B�Z�����̉��ɂ͊ۂ��������ݒu����A���k���ƌĂ�Ă���B

�v���C�o�V�[�ێ��̂Ƃ��̂ݎg����Ƃ̂��ƂŁA�����[�����̂������B�܂��A�Q�K�R�K�ɏオ��K�i���]���̂k���^���痆���K�i�ɉ��C����A����ɂ̓h�[�����݂����A���邢�O���������Ă����B������L���̏Ɩ����ԐڏƖ��ɐ肩���A�O������̎��R���ƌu�����̊Ԑڌ�����肭���a���Ă����B�i�����R�ϐk�⋭�Ȃ�тɑ�K�͉����H�������j

�@���̋x�����w�Z�Z�ɑ�K�͉������ƂɊւ�����o��́A���z�������܂ލZ�ɑ�K�͉����i�V�����j253,187��~�B�⋭�̍Z�ɑ�K�͉���85,438��~�B���Z�Ɂi���[�X�j57,697.5��~�B���v396,322.5��~�������B

�R�@�l�@�@

�@�x�����w�Z�ł̑ϐk�⋭�H���ň�Ԋ��������Ƃ́A�ϐk�⋭�H���E��K�͉��C�H�����A�`�{�a���`�a�ł͂Ȃ��A�`�{�a���b�ƂȂ������Ƃ��B���Ȃ킿�A���������`�ƕ⋭���C�a���烊�j���[�A���b�����܂�锭�z�̕K�v������Ԋ������B�܂��A�V�����Z�p�̓������S�O���Ȃ��������c�s�ɖ��͂��������B�⋭�H����͋����ƘL���̊Ԃ̌ѓP���A���������̔��胋�[�t�o���R�j�[�ȂǁA�̂ʂ������i��œ������邱�Ƃ́A����w�Z���z�̈�̎w�j�ł���A�K�{�����ɂȂ�ƍl����B

�܂��A�Z�����A�E�����̈�̉����Q�l�ƂȂ����B

�Z�ɂł͂Ȃ����A�^�����ɂ���傫�ȍ��ƃP���L�A���ɂ��銊�������R�͍������s���Ɉ�������ɂ͖��͓I�ɉf�����B

��@���������s�����������w�Z

�P�@�������s�Ƒ��������w�Z

�@�������s�͊s��蓌�쓌�S�T�����A���É��s���k��36�����Ɉʒu�����݂͏ĕ��̒��ƂƂ��ɁA���É��s�̃x�b�h�^�E���Ƃ��Ă����W���Ă���B�s���{�s�͏��a15�N8���B����14�N�x�l����106,500�l�ƂȂ��Ă���B�i�����S�c��T�v�j

�@�Ƃ���ŁA���������w�͏��a32�N4���n������A����14�N5������567���ݐЂ��Ă���B�Z�ɂ̘V�����ɂƂ��Ȃ��A������z�H���������Ȃ�ꂽ�B���̎��Ƃ͕����Ȋw�ȃG�R�X�N�[���E�p�C���b�g���f�����Ǝw��Z�A�����w�Z�D�ǎ{�ݕ����Ȋw��b����܂���܂����B

�Q�@���z�H���T�v

�@����̉��z�ɂ�����A���������w�Z�͎s���Q���^�̌܊��ɑi������w�Z�Â����ڎw�����B���z�ɂ�����܂��u�n��̐��v�u���k�̐��v��������邱�Ƃ���n�܂����B�o�s�`��n��Z�����Q�����錚�����ψ�������グ���A�u����Ȋw�Z�ɂȂ�C�C�v�Ƃ����e�[�}�Łu���A�C�f�A�v�Ƃ��ĕ�W�����B�ӌ��͑���ɂ킽��A���Z�ɂ̕s�ւ��͑����o�Ă������A���z�̊w�Z�Ƃ������ۓI�Ȉӌ��𒆊w�����q�ׂ�͍̂���Ȃ悤�������B240�̒�Ă̂����A��ȍ̗p�͇@����������g���������A�����Ƀx�����_�ݒu�B�悢���R���̂Ȃ��ŁA���邢������肵���L�������̊w�Z�C��Q�̂���l���g����{�ݓ��������B�i����6����s���Q�����i���[�L���O�O���[�v���|�[�g�j

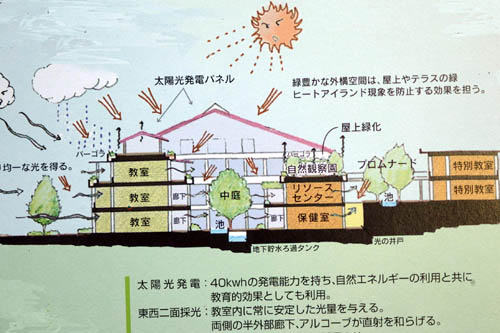

�@�����̒�Ă����ƂɁA�v�R���y�������Ƃ��A�n��̑�\���R�����v�Ƃ��ĉ����6�Ђ����o���ꂽ1���̃X�P�b�`�i�G�X�L�X�j�����Ɉ�Ă��I�ꂽ�B�v�v�z��8���ځB�@���k��l��l�������L���ȐS����݁A���݂̘A�ъ���|�����Ƃ��o����{�݊��B�A�ΖL���ȍZ���A�����݂̂�����K�Ȏ������B�B���ӂ̎��R���Ƃ̋����B�C�ȃG�l���M�[���l���ɓ��ꂽ�{�݁B�D�n��̌𗬋y�ѐ��U�w�K�̏�Ƃ��Ă̎{�݁B�E�n��̔��ꏊ�Ƃ��Ă̎{�݁B�F�����ɑΉ������{�݁B�G�o���A�t���[��z�������{�݁B

�i�����V���������w�Z�����z�v���c�i�G�X�L�X�����j�R���ψ�����v���j�i�����W���������w�Z�����z�v���Z���{�v�j�j

�@���z�o�߂͕���9�N���k�A�o�s�`�A�n��̈ӌ��������ꂽ�G�X�L�X�R���y�����{�A6�Ђ̂����ېv�W�c�Ɍ���B����10�N���{�v�Ɩ��B����11�N�H�������A����13�N�v�H�ƂȂ����B�i�����T���������w�Z�Z�ɉ^����v�H�T�v�j�i�����P�O���z�T�v�j

�@���������{�݂ɂ͏ȃG�l���M�[���l������Ƃ������ƂŁA���z�����d�p�l�����������ꂽ�B���̌�PTA�W�҂����������ݍ���ŁA���͔��d�ɂ��ĕ��ł���悤�ɂƕ��͔��d���u�����ꂽ�B�i�����X���z�����d�j������w�Z�ƒn��Ƃ̘A�g�̂悫���Ⴞ�����B

�@���āA�Z�ɊW�ł́A�Z�ɒ�������20���I���Â錾�t���f�U�C��������Ă����B�Z�ɂƍZ�ɂ̊Ԃ͖ؐ��f�b�L�ł����A���₫6�{�𒆐S�ɗΖL���Ȓ���ƂȂ����B����ɂ͐��k�̏ĕ��W���R�[�i�[������A������̒��������s�Ȃ�ł̓f�B�X�v���[�������B�܂��A�Z��1�K�����͔��O���L���ƂȂ��Ă���B�����A���O���L���A����Ƒ����R���Z�v�g���G�X�L�X�R���y�̗̍p���R�ƂȂ����B2�K�R�K�̘L���͓��R����ł���A�x�����_�ɂ��\���ȐA�͂��{����Ă���A�S�₷�炮��ƂȂ��Ă����B����ɂ͐�����A�܂��q�[�g�A�C�����h���ۊɘa�̂��߁A�Ő��Ɣ���L���Ő�������Ă����B�A�͂̐����́A�Z�����̃O���E���h���тɉJ�����p�̏z�^�ŁA����̐A�͂ɂ̓|���v�A�b�v�őΉ����Ă����B����̎O�p�����̕����͔���ő����悤�ɂȂ��Ă���̂ɂ��������ꂽ�B�����͑��������w�Z�^�����ƌĂ�A�Q���������A�Ԃɋ��L���ړI�X�y�[�X��݂����`���ɂȂ��Ă���B�P�����P�ʂ����ǂ��ꂸ�S�����̃I�[�v���X�N�[���`�������܂Ƃ܂�̂����ԂƂȂ��Ă����B�ی����͍Z���~�n�̍��Ⴊ���邱�Ƃ��t�ɗ��p���A���O�̑��z���������Ȓ����ʂ��A����邱�Ƃɂ��ی����ɂ��肪���Ȏ����ۂ��@���Ă����B�ȃG�l���M�[��Ƃ��Ă̓\�[���[�p�l�����A�����P�R�N�x�͒��w�Z�ł̑S����d�͒��P�Q�p�[�Z���g���܂��Ȃ����B�܂��A��Q�ґ�Ƃ��Ă̓G���x�[�^�[���ݒu����Ă���B�n��J���Ƃ��ẮA�̈�ٓ����J������Ă���A�̈�ق̃X�e�[�W�̓J�[�e�����J�����ƂŊO�������������悤�ɂȂ��Ă����B�t���{�݂Ƃ��ăV�����[���[�����ݒu����Ă���A�ЊQ���Ɏg�p�����B

���̑��������w�Z�����z�Ɋւ�������ݎ��Ɣ��2,252,198��~�������B

�R�@�l�@�@

�@����̎��@�͋����̘A���������B�{���ɂ���Ȋw�Z������̂��Ɩڂ��^�����B�]�k�����A���̏T�ɊJ�Â��ꂽ�����l���n�摢���w��p�l���f�B�X�J�b�V�����ő��������w�Z�̉f�����v���[���������A������w�Z�Ƃ͎v��Ȃ������B�܂��A���������w�Z�Z�ɉ��z�����������̂́A�u�n��̐��v�u���k�̐��v�������ꂽ���Ƃ��Ǝv���B�{���̋��������邱�Ƃ��ł����B�����B���g������{�݂͎��������̍��Y�Ƃ��Čւ�������A���R��Ɉ����Ă����B���̐������R�́A���������̓������ƍl����B�v�R���y�ɂ�����6�Ђ��������������Ƃɂ��A�����������������i�i�����j�ɉ����ł�Ɗ������B�Z�ɉ��z�ł͂Ȃ����A�����s�̊X������̐v���n��̐��������A�v�R���y����������A�K�������\�Z�ł��f���炵�����̂��o����Ɗm�M���Ă���B����̍s�����@�͌��ݒn���s�����ϊv�̂Ȃ��ɂ���A�s���ƂƂ��ɕ��ނ��Ƃ���Ώ����ł��邱�Ƃ������������̂������B

�S�@������

�@����̎��@�ɂ�����A�����b�ɂȂ������c�s�s�c��c���@�����Ǝq���A���c�s�s�c����ǁ@�x���`�뎁�A�{���h�����A���c�s����ψ���@�Αq�W�i���A�����@�����A�x�����w�Z�Z���@�R�c�F�[���A�������s�c����ǁ@�{���h�����A�s�s�v�敔�@��d�ێ��@�������s����ψ���@���쌪�i���@���������w�Z�Z���@�������ɐS���炨��\���グ��B�܂��A����̎��@�����o���Ă����������k���a�v�����s�c��c���͂��ߋc����ǐE���̊F���܂Ɋ��ӂ���B

�x�����w�Z�ʐ^����

�@�@

�@�@

�x�����w�Z�ϐk������̊O�ρ@�@�@�@�@�@�@�@�����͊ԐڏƖ��ɕύX

�@�@�@

�@�@�@

�L���̌т������Ȃ薾�邢�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E��яo�����w���R�[�i�[

�@�@�@

�@�@�@

�o���A�t���[�ƊJ���`���̋����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���z�Ń��j�[�N�ȃx�����_

�@�@�@

�@�@�@

�������̎w���R�[�i�[�@�@�@�@�@�@�@�Z���E�����͒ʊw�H���̃I�[�v��

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�Z�������̑��k���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���邢�����K�i

���������w�Z�ʐ^����

���������w�Z�̊������ʐ}

���k�E�n��̐��f���A�G�X�L�X�R���y������

�@�@

�@�@

�Z�ɉ^���ꑤ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�����̊Ԃɋ��p�̗]�T������

�@�@

�@�@

���L��������̕��i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̕��i����͔���

�@�@

�@�@

���k�B�̑������Ă���i�@�@�@�@�@�@�@�@�V���b�s���O���[���������ȕ��͋C

�@�@

�@�@

�Q�K����̒��߁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���g�͑S���ؐ�

�@�@

�@�@

���q���k�̊�]�ŐV�ق͏��q�g�C���̂݁@�@�@�@�@�@�@����̂����܂�

�@�@

�@�@

����ɐݒu���ꂽ�x���`�@�@�@�@�@�@�@����̎Ő������Ă���̂��Z���搶

�@�@

�@�@

�R�K�L�����牮�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̃r�I�g�[�v

�@�@

�@�@

���͉J���̏z���Ɂ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Q�җp�̃G���x�[�^�[

�@�@

�@�@

���O���^�̘L���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ی����̌����

�@�@�@

�@�@�@

���k�ɂ��Q�O���I��`���錾�t�@�@�@�@�@����Ȋw�Z��n��̐��ő���܂���